こんにちは。

熊本市中央区上鍛冶屋町で「かじやまち熊本鍼灸整骨院」を開業しております小竹翔太と申します。

最近は朝と夜は少しずつ涼しくなりましたが、まだまだお昼は暑い日々が続いています。

そんな中、最近は腰痛を訴える患者さまが増えてきているように感じます。

季節の変わり目ということもあり、例年でも腰痛が増えやすい時期です。

腰痛の患者さまの症状を見ると

「足の冷えがが気になる」という患者さまが多かったのです。

今回のブログでは、腰痛と足の冷えの関係性や気をつけたい事と手・足・お腹のツボを使った対策方法についてブログにまとめております。

同じような悩みがある方にとって参考になるかもしれません。

足が冷えると腰痛になりやすい理由

足の冷えと腰痛は、一見関係がないように思えますが、実は密接に結びついています。

足が冷えることで、体全体の血流が悪くなり、その影響が腰にまで及ぶのです。

まず、体が冷えると、自然と体を守ろうとする反応が起きます。

血管が収縮し、体の中心部に血液を集めようとするのです。

これにより、手足の末端部分の血流が悪くなります。

血流が悪くなると、筋肉や関節に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり、疲労物質も溜まりやすくなります。

腰は体の中心にあり、上半身と下半身をつなぐ重要な役割を担っています。

日常生活でも常に負担がかかる部位です。

そこに血流不足が加わると、筋肉が硬くなり、疲労しやすくなります。

硬くなった筋肉は柔軟性を失い、動きが制限されることで、さらに腰への負担が増加します。

もし腰痛になったとしても、腰にかかっている負担を足の方にうまく逃す事ができれば腰痛は取れやすくなります。

しかし、足が冷えたりすると腰の負担の逃げ場がなくなり、なかなか腰痛が取れにくくなります。

このように、足の冷えは単に足先の問題だけではなく、体全体の血流に影響を与え、結果として腰痛を引き起こしやすくなるのです。

足を温めることは、実は腰痛予防の第一歩といえるでしょう。

足が冷えないように日頃から気をつけておきたい事

夏の季節でも、足の冷えは意外と見逃されがちです。

特に夏場のエアコンの効いた室内では、冷えが気になることもあります。

ここでは、日常生活で簡単に実践できる対策を3つご紹介します。

①エアコンの温度設定に工夫を

夏場はエアコンを使用する機会が増えますが、冷房の効きすぎは足の冷えを引き起こす原因になります。

特に冷たい風は足元の方に集まりやすくなる為、余計に冷えてしまいがちです。

職場などで温度調節が難しい場合は、足元にブランケットをかけるなど対策をしましょう。

②入浴を習慣にする

温かいお湯に浸かる事で、血流が良くなり、身体の隅々まで酸素や栄養が届きやすくなります。

さらに、睡眠の質の向上にもつながるので冬場に向けても習慣化したところです。

体温を上げやすくするのは、週に3から4回入浴し、1回あたり10分〜15分お湯に浸かり、温度は38℃〜40℃を目安にすると良いです。

③温かい飲み物を積極的に摂る

身体の中から温めることも冷え対策には欠かせません。

特に、温かい飲み物を意識的に摂取することで、内臓からじんわりと体温が上昇します。

生姜湯などは体を温める効果が高く、おすすめです。

カフェインの多い飲み物は利尿作用があるため控えめにし、代わりに温かいお茶や白湯などを飲みましょう。

温めると腰痛に効果的なツボ3選

冷えは腰痛の原因となりやすいため、ツボを使って体を温めることは効果的な対策方法です。

手、お腹、足それぞれに効果的なツボをご紹介します。

手のツボ:労宮(ろうきゅう)

労宮は手のひらの中心にあるツボで、全身の血行を促進し、冷えの改善に役立ちます。

このツボは精神の安定にも効果があるとされ、ストレスによる体の緊張を和らげます。

押し方:親指の腹を使って、痛気持ち良い程度の力で5秒間押し、これを5回繰り返します。

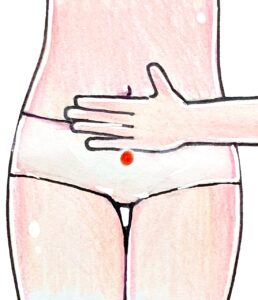

お腹のツボ:関元(かんげん)

関元はへそから指4本分下にあるツボです。

このツボは特にお腹の冷えや下痢に効果があります。

また、骨盤内の冷えも緩和してくれるので、下半身の冷え対策に適しています。

押し方:指で優しく押すか、カイロなどで温めると良いでしょう。腰痛の予防にも効果的です。

足のツボ:湧泉(ゆうせん)

湧泉は足の裏にあるツボで、足の指を曲げたときに最もくぼむ部分に位置します。

このツボは下半身の冷えやむくみの改善、疲労回復に役立ちます。

押し方:親指の腹を使って、心地よい強さで5秒間押し、これを5回繰り返します。

最後に

最後までご覧いただきありがとうございました。

これから秋、冬になっていくにつれてさらに足元が冷えやすくなります。

私の経験上、寒くなってから対策するよりも、夏の終わりから対策をする事で、冬場の足の冷えを防止する事ができると考えております。

今回の内容をぜひ試してみて下さい。それでも腰痛がなかなか取れない場合は、ぜひ当院の方までご相談いただけると幸いです。

(監修:柔道整復師・鍼灸師 小竹翔太)