こんにちは。

熊本市中央区上鍛冶屋町で「かじやまち熊本鍼灸整骨院」を開業しております、小竹翔太と申します。

私の親戚で営業のお仕事をされている男性から

「お盆の時期に飲みに行って腰が痛くなった。これって何が原因なの?」と相談を受けました。

色々と検査や治療をやっていく中で確かに、筋肉や関節の問題からきている症状もありましたが

内臓の疲労からきている症状もあったため、親戚にアドバイスをした事が今回のブログを書くきっかけになりました。

腰が痛くなると、「筋肉が硬くなって痛いのかな?」と思いがちですよね。

今回はストレスによる内臓の疲れと腰痛の関係性についてブログをまとめました。

同じような経験がある方にとって参考になるかもしれません。

目次

腰痛と内臓の疲れの関係性

食べ過ぎや飲みすぎた時に腰が痛くなった経験ってありませんか?

腰痛のイメージとして多くの場合は「運動不足かな」「姿勢のせいかな」と思われがちですが意外にも内臓の疲れが腰痛に関係していることもあるんです。

内臓は、血液を巡らせたり、体の水分バランスを整えたりと、毎日休むことなく動き続けています。

毎日フル稼働しているので、知らず知らずのうちに疲れがたまり、働きが鈍くなってしまうことがあります。

特に暴飲暴食をしてしまうと、さらに内臓に負担をかけてしまい、内臓の機能が落ちてしまいます。

内臓の機能が落ちると、それを支えようと腰や背中の筋肉に余計な力がかかります。

その結果、腰に疲れや痛みとしてあらわれることがあるのです。

内臓と腰は、神経の通り道が重なっているため、内臓の疲れが腰痛として脳に届くこともあるのです。

さらに、仕事や家事のストレスも影響します。

「今日は残業で疲れた」「子どもが寝てくれなくて眠れなかった」そんな日々のストレスは、自律神経に影響を与え、内臓の働きを悪くします。

すると腰の筋肉に負担がかかり、痛みやだるさとして表れることがあります。

だから腰痛を改善したいときは、内臓のケアも大切です。

内臓を休ませる工夫やストレスを減らす生活習慣も、腰痛を和らげる大事なポイントになります。

内臓の疲れからくる腰痛の特徴とは?

内臓の疲れが原因で起こる腰痛には、いくつか特徴があります。

①腰の下あたりに鈍い重さやだるさを感じる

内臓と関係が深いツボは腰の下の方に集中しています。

この部分は神経とのつながりも多いので、脳が痛みとして感じやすい部分なのです。

②体勢を変えても腰痛が続く

よくある腰痛は腰を丸めると痛みが楽になったりしますが、内臓からくる腰痛は、体勢を変えても腰痛が楽にならない事が多いです。

筋肉は体勢を変えることで緊張が和らぎますが、内臓は体勢を変えても変化しないので痛みも変化しないのです。

③腰痛だけでなく体の疲れも感じる

内臓が疲れていると、エネルギーの消耗も大きく、全身が重だるく感じやすくなります。

「朝起きた時から体が重い」「なんだかやる気が出ない」というときは、内臓の疲れが原因かもしれません。

内臓を守り、腰痛にならない為にすること

①内臓と腰に関係するツボを温める

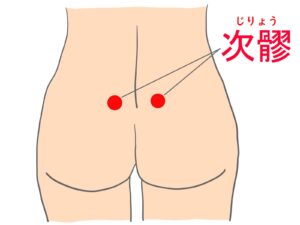

次髎(じりょう)

腰の下の方にあるツボで、腰や内臓につながる中殿皮神経(ちゅうでんひしんけい)が通っています。

この部分をホッカイロやドライヤーなどで温めると効果的です。

②水分補給をこまめに行う

内臓や筋肉は水分が多く含まれています。

水道管をイメージしてみてください。

水がしっかり流れていれば家中に綺麗な水が流れますが、水が流れていなければ水道管が詰まったり、さびたりする原因になりますよね。

タイミングを決めて水分補給をすると良いでしょう。

起床後、午前の仕事の合間、昼食、夕方、入浴の前後、就寝前

にそれぞれコップ1杯程度飲むと良いです。

③ストレスをためないように気を付ける

ストレスをゼロにすることは難しいかもしれませんが、「ためない」ようにすれば内臓への負担も少なくなります。

特に内臓のストレスを下げるには

・食事は腹八分目を意識する

・消化に優しいものを選ぶ

・ゆっくり噛む

ことを意識してみてください。

最後に

最後までブログをご覧いただきありがとうございました。

内臓と腰痛は切っても切れない関係にあることがわかっています。

今回ご紹介した内容は日常生活ですぐに取り入れることができると思いますのでぜひ実践してみてください。

それでも症状が緩和されない場合、他に原因が隠れていたり、専門的な治療が必要な状態かもしれません。

そんな時は当院までお気軽にご相談いただけると幸いです。

[監修:柔道整復師・鍼灸師 小竹翔太]